何か就職口を探そうとしたときに、資格があると有利ですよね。

各種資格の中で、就職のとき使い勝手の良いものとして、危険物取扱者があります。

それでは、危険物取扱者試験(乙4)のおすすめテキスト、問題集、勉強方法について紹介します。

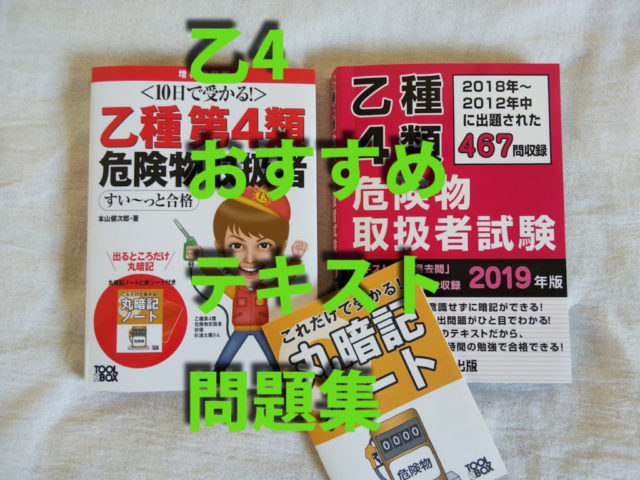

乙4おすすめのテキスト、問題集

おすすめのテキスト

おすすめポイント

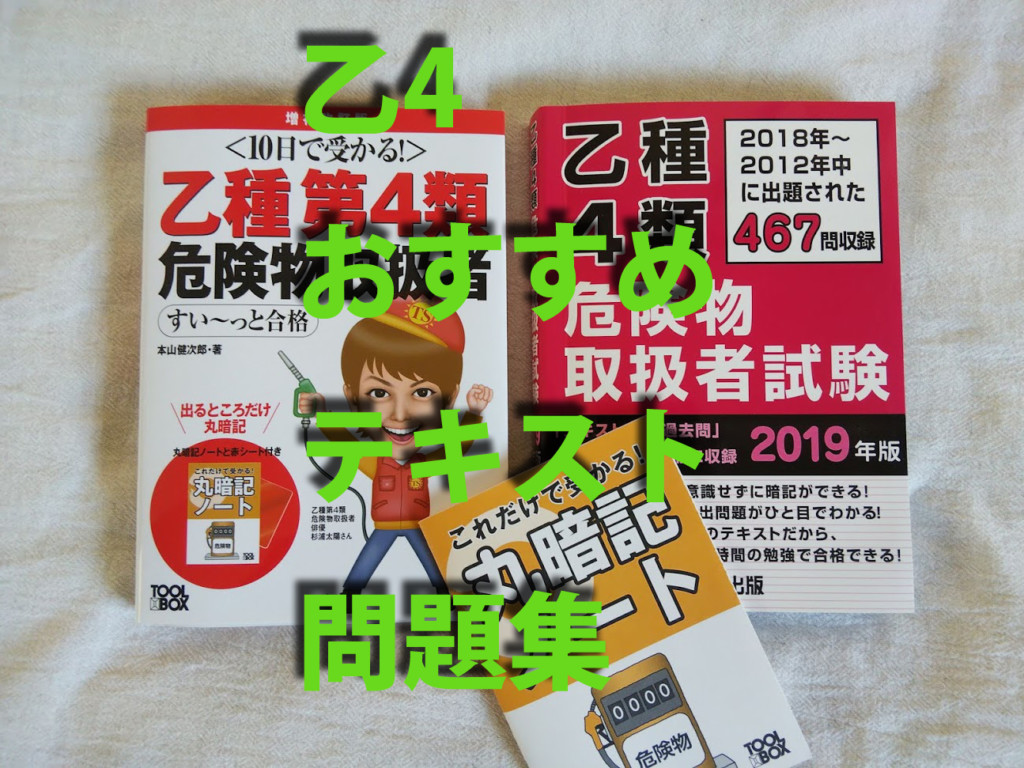

この本は本当におすすめです。

一番良い点は、イラストが分かりやすいことです。

例えば、「屋内貯蔵所」には、「天井を設けない」とか、「床は地面より高くする」というような基準があります。

これを字だけではなく、その基準をイラストで表現してくれているので、絵として覚えてしまえば、完了です。

問題を解く際は、その絵を思い出して答えれば良いわけです。

他のテキストも見ましたが、この本のイラストが一番上手な気がしました。

上の写真に写っている小さい本は、このテキストの付録です。

覚える必要があるところをコンパクトにまとめています。

赤シートが付属しています。

ダメなところ

表紙のイラストに俳優のイラストが掲載されていますが、これ必要でしょうか。

イラストのタッチも文中のイラストと全く違います。

文中のイラストの方が好みです。

内容と関係ないので、気にしなければ良いだけですが。

勉強のすすめ方

本の題名に「10日で受かる」とあるので、実際、そのとおりにやってみました。

1日当たりの勉強時間は1時間程度です。

1日目から8日目は、テキストの理解と、問題演習が交互に出てきます。

9日目は問題のみが130問、10日目は模擬テストが2回分です。

偶数の日に問題を解くわけですが、2019年度版では、2日目が28問、4日目12問、6日目が11問、8日目が14問あり、問題数としては十分です。

ただ、当然1周しただけでは、覚えているはずもないので、2周目も同様に勉強しました。

最後に、間違った部分だけもう一度復習して終わりです。

ちなみに語呂合わせみたいなものは、あまり必要ありませんでした。

とにかく、イラストが良くできているので、それを覚えることに集中しました。

最後まで悩まされたのが、危険物の区分ごとの代表的な品名とそれが水に溶けるのか、水より重いかの記憶です。

これだけは、根性で覚えるしかありません。

試験開始直前は、このことだけをひたすら復習していました。

おすすめの問題集

この本は、テキスト、過去問、解説が1冊にまとめられています。

似たような問題でも省略せずに載せているので、繰り返し問題を解くことによって覚えるというコンセプトになっています。

今回の試験勉強では、一通り問題を解いてみましたが、かなり難しい問題が含まれています。

また、そんなに時間も無かったので、2周したりはできませんでした。

試験を受けてみての感想ですが、この本は必要性はあまりないと思いました。

心配性の方は、お値段も約1,800円程度のなので、買ってみるのも良いと思います。

危険物取扱者について

乙4を含めた危険物取扱者は、国家資格です。

一定数量以上の危険物(ガソリン等)を貯蔵し、又は取り扱うガソリンスタンド等には、危険物を取り扱うために危険物取扱者を置く必要があります。

私は、試験合格の後、免状の交付申請をしました。

危険物取扱者は保安講習を3年に1回受ける必要があります。

しかし、実際に危険物を取り扱う(ガソリンスタンド等で働く)までは、保安講習を受ける必要はありません。

つまり、他の資格でよくある使ってもないのに、講習費用が定期的に必要になることがありません。

ただ、10年に1回免許の書き換えが必要になります。(写真の更新)

乙4の免状交付申請

「危険物取扱者、乙種第4類」の免状交付申請をすることにしました。

先日センターから届いた「はがき」の左側が結果通知書、右側が交付申請書になっています。

交付申請書に忘れずに署名しておく必要があります。

この署名を忘れると、送り返すとの注意書きがありました。

結果通知書と交付申請書は1枚のはがきになっていますが、切り離してはいけません。

このはがきを郵送するので、結果通知書は手元に残りません。

自分が試験で何点だったか残したい人は、記念に写真を撮るかコピーでもしておいた方が良いかもしれません。

それでは、必要な物を買いに行きましょう。

収入証紙

県の収入証紙(収入印紙ではありません)2,900円を警察署で購入し、消防試験研究センターから送られてきたはがきに貼りました。

封筒

送付用と返信用に「長形三号」定形封筒(120×235)の封筒を2枚用意しました。(百均で購入)

郵便局

郵便局で切手404円(簡易書留郵送料)を購入し、自分の名前と住所を書いた返送用封筒に貼りました。

この返送用封筒を折りたたんだものとセンターから届いた「はがき」を、送付用の封筒に入れ、特定記録郵便(郵送料244円)でセンターに送りました。

こちらからの送付は普通郵便でも良いのですが、一応記録の残る特定記録郵便にしてみました。

ちなみに「特定記録郵便」とは

引受けを記録するので、郵便物等を差し出した記録が残ります。

引受けの記録として、受領証がもらえます。

インターネット上で配達状況を確認できます。

配達完了メール通知サービスが利用できます。

受取人の郵便受箱に配達します。

配達の記録(受領印の押印または署名)は行いません。)

コメント